战略公益背后的知识观(二)——语言符号的问题

一、太初有言

在主流基督教圣经版本中,《约翰福音》第1章1-2节有这样一句话:“太初有道,道与神同在,道就是神”。在中国,对“道”的专门阐述,是在《道德经》里面。因而把“道”和“神”放在一起讨论似乎是顺应文化传统。这样翻译,当然有自己的道理,但坏处是容易使人忽略背后的语言哲学。

其实无论拉丁文、英文,“道”的原文都是“言说、话语”。例如英文的“太初有道”是这样的:In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the

Word was God.实际上,“言说”在基督教神学中有非常重要的分量。包括圣经本身,也是“神的话语”。圣经《创世纪》描绘上帝借助他说的话来完成创世——神说要有光,就有了光;神说要有水和空气,就有了水和空气;神说要有青草、果蔬、树木,就如他所说被创造出来。到了《新约》,耶稣也是靠“说”。在《新约》里,只要耶稣开口,事情就会变成他说的那样。可见,在圣经体系内,言语确实与神同在,言语就是上帝,威力无穷。

“言说”的神力还体现在基督教其他文学中。《浮士德》中提到一位著名的蛇蝎美人莉莉丝。传说她背叛上帝以后,堕落为恶魔。上帝派天使去围剿她,但莉莉丝丝毫不慌,因为她掌握了世界的终极奥秘——她知道上帝的名字。这使她拥有无可匹敌的力量,天使们拿她无可奈何。

此外,《旧约·出埃及记》里还有一个片段,说摩西进了山洞与神对话。摩西问上帝:“他们若问我说:‘他叫什么名字?’我要对他们说什么呢?”,没想到上帝对摩西说:“I AM THAT I AM”。中文翻译为:“我是自有永有的”。字面意思看,神的名字是“自是者”——自己是自己。他还是没有告诉摩西具体的名字。

图:动画片《埃及王子》中的摩西

图:米开朗琪罗雕塑作品《摩西》

二、太初有道

刚才说“太初有道”这样翻有它的道理。因为在拉丁文、英文中,圣言是Verbum、Word,在古希腊原文中,却是λόγος(logos,逻各斯)。而逻各斯对应着中文中的“道”。至此,我们引出了“逻各斯”和“自是者”(I AM THAT I AM)两个概念。那么这两个是什么关系,以至于说“太初有道,道与神同在”?逻各斯和自是者为什么是同在的,这是一个本体论问题。

2 英文ontology来源于拉丁文ontologia。欧美学术界有一个达成共识的判断:拉丁文ontologia是Jacob Lorhard (Lorhardus)于1606年生造的新词。其中,onto源自古希腊文ὄντος,而logia源自古希腊文λόγος。

3 为了解释这里的ὄντος,我们需要分析一下古希腊文的系词。古希腊文系动词的词典词条形式是εἰμί,该词的本义相当于英文I

am。与中文世界“是”不同的是,古希腊文εἰμί既能用来解释外在世界的状态,即能用来表达“存在”,也能用来表达内在世界的状态,即充当逻辑联结词。当年犹太学者在用古希腊文翻译《旧约·出埃及记》第3章第14节时,就运用了古希腊文系词对译古典希伯来文中的上帝之名(אֶהְיֶה)。

אֶהְיֶהאֲשֶׁראֶהְיֶה =᾿Εγώ εἰμι ὁὤν

= ego sum qui sum(圣哲罗姆拉丁文译法)

=Ich werde sein, der ich

sein werde(路德德语译法)

= I AM THAT I AM(KJV英文译法)

上例,᾿Εγώ εἰμι ὁὤν中的第一个系词εἰμι表达“是”,第二个系词ὤν(即εἰμι的现在时主动态分词的阳性、主格、单数形式)表达“在”。同理,拉丁文译法ego sum

qui sum中的第一个sum表达“我是”,第二个sum表达“我在”。

从古希腊文ὁὤν到拉丁文qui sum,再到德文der ich sein werde与英文THAT I AM,用系动词表达“存在”内涵的思路可谓是一脉相承。顺便说一下,中文世界的学者如果没有很好的古典希腊文与拉丁文学养,一般无法理解笛卡尔的Cogito, ergo sum(“我思,故我在”)蕴含的“僭越”!因为只有上帝可以说不带任何补语的Sum句,人只能说带补语的Sum句,即“Sum

xx”。

4 古希腊文系动词εἰμί的现在时主动态不定式形式是εἶναι。这个词被亚里士多德用来解释“本质(拉丁文essentia,英文essence)”:τὸ τί ἦν εἶναι(Aristotle,

Metaphysics, 1029b)。

τὸ τί ἦν εἶναι

=拉丁文quod

quid erat esse

=英文the what

it was to be

5 古希腊文系动词εἰμί的现在时主动态分词的中性、主格、单数形式是ὄν,该分词的属格单数形式是ὄντος,正是这个ὄντος构成了英文ontology的第一个观念之根。我在以往的论文中建议将ὄν译为“在是者”,将εἶναι译为“在是”,将τὸ τί ἦν εἶναι译为“在是性”。如果ὄν译为“在是者”,则ὄντος应该译为“在是者之”。

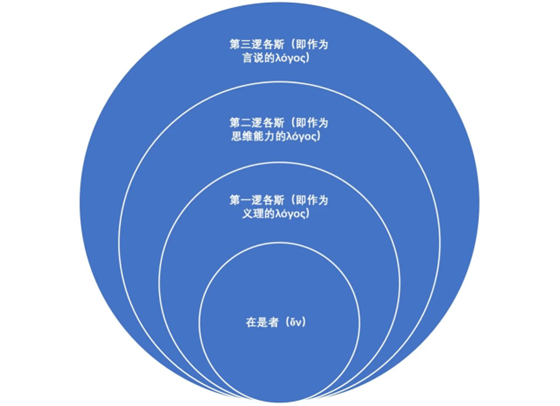

6 英文ontology的第二个观念之根是λόγος。如果说εἰμί具有“在-是”两个维度,那么,我们也可以说λόγος具有“理-思-言”三个维度。λόγος可以用来意指“道理”或“义理”,这体现了λόγος之 “理”的维度。我们可将这种λόγος称为“第一逻各斯”。λόγος可以用来意指人之从前提到结论的思维推演能力(与之相对的理智能力是νοῦς),这体现了λόγος之“思”的维度。我们可将第二种λόγος称为“第二逻各斯”。λόγος还可以用来意指“言说”,这体现了λόγος 之“言”的维度。我们可以将最后一种λόγος称为“第三逻各斯”。

7 结合ὄντος与λόγος的本来内涵,我们可知,英文ontology本义是“在是者之逻各斯”,即“以理性并依循理性思考并言说在是者论”。“依循理性思考”体现了λόγος之 “理”的维度,表达了第一逻各斯,“以理性思考”体现了λόγος之“思”的维度,表达了第二逻各斯,“言说”体现了λόγος 之“言”的维度,表达了第三逻各斯。图解如下。

其中有两点:第一,意义的起源问题是复杂科学最深处的谜团。说是“谜”,是因为谁也不知道它究竟是什么,它是“I AM THAT I AM”。这是本体论和科学的共通之处,已经不仅仅是神学和哲学问题,同时也是科学问题;第二,道可道,非常道,名可名,非常名。概念的背后有义理法则(逻各斯),蕴藏着丰富的信息。第二点对应着语义三角的问题。

三、符号、制度和记忆

我在《公益战略的语义困境》、《心智视角下的公益战略问题》、《公益产品的设计原则:简单》多篇文章中提及语义三角问题。这些文章背后的认知都源于一个道理:概念蕴含着义理。

这里继续引用陈庆的观点。他在《语义三角理论与法哲学的方法论问题:兼论自然法学派“不义之法不是法”命题的逻辑自洽性》一文中提到托马斯·阿奎那关于亚里士多德语义三角理论的解释。说托马斯认为“在意指A情况下,所要考虑到的是‘源自制度的义理(ratio institutionis)’。也就是说,当我们用言词来表达我们理智中的概念时,这个表达过程具有制度性”、“人类语音是“基于人类制度而有所意指的声音”。这意味着,我们所说所思实际上是一种人类的文化行为,而不是你想怎么说,就能怎么说。联系《战略公益背后的知识观(一)》中提到的“因该果海,果彻因源”,一个概念的背后沉淀了某个人类种群历史久远的记忆(马尔可夫链:当下由过去的信息积淀而成),蕴含着人类生活的义理法则。

这一点不仅造成了公益战略的语义困境,还涉及到社会问题难以“解决”的困难。我们逐一解释这两点。

首先是公益战略的语义困境。我在《公益战略的语义困境》中提到公益领导人在制定战略时,缺少足够的概念可供“运筹”。为什么会出现这种困难呢?因为“公益”这种文化行为对于国人来说是新鲜陌生的,没有沉淀、生长出足够的符号资源。以至于很多概念就是无法理解,或者理解不充分。在中国古人的生活中,有造桥施粥、孝感动天等慈善爱心行为,但这与现代意义上的公益有着不同的内涵。有人说,古代慈善和现代公益都是出于“人之爱”,本质上并没有区别。但本质主义蕴含着一个危险,就是抽象。抽象会省略大量的信息,背后的思想是还原论,认为万事万物可以不断拆解剥离而不失其真。但很多概念一经解构,往往会像剥洋葱一样变得空心。社会现象经常是多个个体行动涌现的产物,涌现成“象”,谈不上什么本质不本质。当然,本质主义也是古希腊哲学的遗风。

什么叫“文化行为”呢?例如中秋节,人们要团圆、赏月、吃月饼。月圆象征着人世间的团圆,“圆”也成为一种符号。以至于哈根达斯的冰淇淋月饼,要做成圆形,才能成为文化行为的一部分。若做成方形,就不是月饼,而是冰淇淋了。文化行为强调体感经验,而非理念演绎。当我们说“月饼”的时候,我们不需要学究地给出一个标准定义:什么叫月饼、月饼是什么。当我们说“什么是慈善”、“慈善是什么”的时候却在犯同样的错误。我举一个例子,有次我回老家,有位老人问我在哪里工作。我说我在从事慈善事业。老人硬是理解为“你在做瓷砖生意”,始终无法理解“慈善事业”,因为慈善事业在他们的生活中根本不存在。因此,当我们去定义一些公益概念时,应该抱谨慎的态度,除非是不得已为之。如果一定要说,最好用比较的方式去阐述。这对于阐述者来说有较高的要求,需要他有广博的知识宽度,能够借助抽象的符号语言尽量还原一个真实、饱满的“制度认知”。

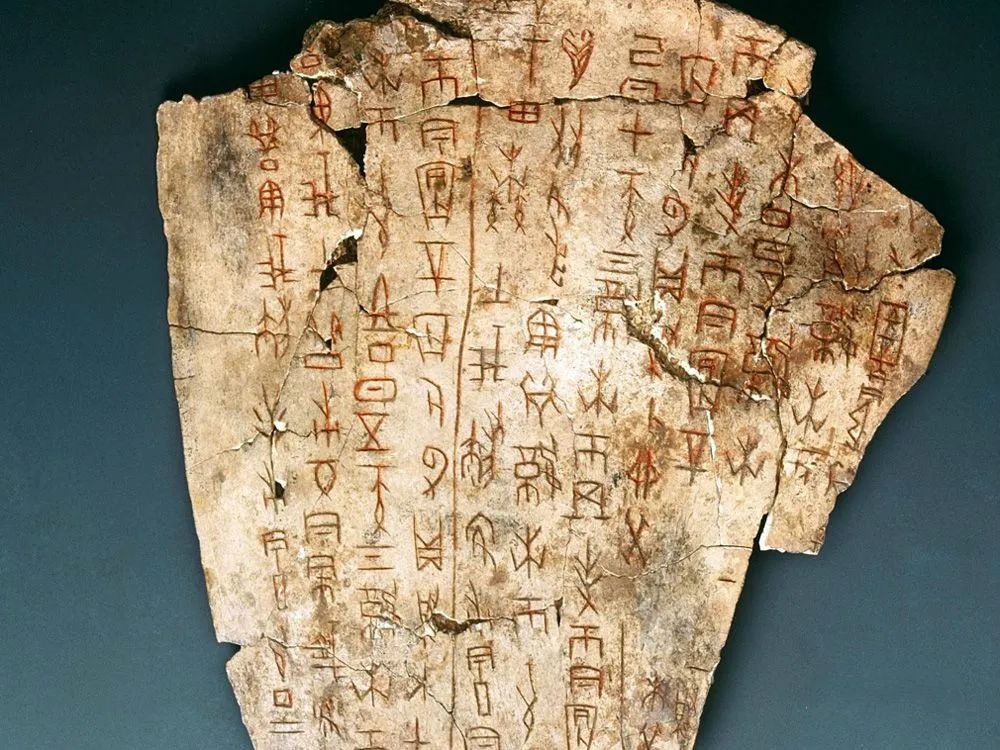

其次,是社会问题难以“解决”。很多人一提起“公益组织”,马上接下来一句“公益组织是为了解决社会问题”。似乎成了公益的一条公理,很多假设都要建立在这条公理之上。社会问题具有主观性,有时候我们觉得某个社会现象令人感到情感上痛苦,于是想要去改变。但是社会问题可能难以“解决”,特别是你想要改变某个社会认知的时候,你教育社会的成本可能是几千年来人类生活积累下来的信息,其难度不亚于发动一场文化革命。这里的难度之所以被人忽略和轻视,有很大一部分原因是因为我们现在的文字丢失了观念之根。以至于我们常常认字不识字,好像一切可以突然发生。正如本文引用大量西方词源来解释一个概念背后丰富的义理,我们中文的观念之根又在哪里呢?西方的概念可以从拉丁文、古希腊文、希伯来文这些古典语言去寻找文化源流,而中文的文化源流又要如何寻找呢?古代汉字的特点是单字有独立的概念,比如妻子,是妻与子两个概念。姓氏,也是姓与氏两个概念。所以公益、慈善这些概念在古代是找不到的,只能分别考察公、益、慈、善单字的意思。从认字不识字这个现象来看,中国进入现代化是在发动一系列文化运动,割断了与古代文化的深层联系后才得以进入的。实际上,我们现在说的公益、慈善都是舶来翻译的。即便少数古代文献中出现过公益、慈善,但与今日之语义完全不同。好比“共和”、“上帝”、“中国”这些词在古代就有,但与今日的语义已经完全不一样。

因此,当问什么是“公益”、“慈善”时,倒不如从西方词源和相应的文化现象去解释来得更科学一些。

回到“社会问题难以解决”这点上来,当我们描述一个社会问题时,我们经常会忽略文字本身的问题。例如“离婚率高”,似乎是一个社会问题。但在不同的角度看,却成了社会进步。我们来看“妻”这个字。前文说文字是符号,而符号后面是“源自制度的义理”。那么,“妻”的制度之理是什么?我们得看这个字的本义。汉字的“词源”是甲骨文,甲骨文的“妻”上面是一只手,下面是个女。甲骨文中有一个字是“妻字下面有一个皿字底”,意思是把女子用手拿住,杀掉放血到一个盆里。这个字表达一种文化行为——杀女人献祭(李硕,《翦商》)。杀女献祭虽被废除,但这种用手钳制女性的思想却在周公制礼后的父系单偶婚制度中一直被保留下来。这时,有些人看到这个字的历史,就觉得离婚率高不是社会问题,而是社会进步了。假设你是一个公益组织,现在要解决“妻”的问题,等于要和周公来一场跨时空论战,推翻3000年以来积累下来的社会认知,你说难不难?联系“因该果海,果彻因源”再想想,顿觉难于上青天!李硕在《翦商》后记中写道,西方的考古学属于人类学的分支学科,其实公益又何尝不是人类学的一部分?

图:甲骨文,图源:浙江图书馆。甲骨文是占卜专用文字,造字时蕴含了商人的世界观和文化行为。